【記事内に広告が含まれる場合があります】

最近Move To Earn系のプロジェクトの勢いが止まらないですよね。

そんな中で登場したのが『Fitmint』です。

注目度は第2のSTEPNとも言われるほど。

今回はそんなFitmintの特徴や始め方などをまとめていきます。

Fitmintとは?

Fitmint(フィットミント)とは、インド発のMove & Earnプロジェクトです。

歩いたり、走ったり、運動したりすることで、仮想通貨やNFTが手に入ります。

ウォーキングやランニングだけではなく、筋トレやワークアウトで報酬がもらえるのが、他のMove To Earn系アプリと違う特徴ですね。

ただ歩くだけではなく、ジムに行ってトレーニングする方にも向いているかもしれないですね。

スニーカーの種類

Fitmintで使われるスニーカーの特徴をまとめていきます。

タイプ

Fitmintのスニーカーには5つのタイプがあります。

- Basic

- Athlete

- Pro-athlete

- Legend

- Special edition

タイプによって、レア度やスタータスの個体値などが変わってくる感じですね。

ステータス

Fitmintには4つのステータスがあります。

- Power:FITTトークンを獲得するレート

- Durability:耐久性

- Stamina:エネルギーのブースト頻度

- Comfort:未定(開発中)

これらの組み合わせによって、FITTトークンの稼ぎやすさが決まってくるイメージですね。

各個体値は1〜7に設定されています。

トークン

Fitmintの通貨(トークン)は『$FITT』が採用されています。

$FITTは

- ゲームプレイ(スニーカーのアップグレード・修理・ミントなど)

- ステーキング(保持することによる金利獲得)

- ガバナンス(プロジェクトの方向性を決定)

などに利用できます。

Fitmintの始め方

Fitmintは、この記事を書いている2022年4月2日時点で、正式版のアプリはリリースされていません。

クローズドβ版の募集は始まっているので、ここではβ版への参加方法を紹介します。

① ホワイトリストに申し込む

Fitmintのホワイトリストに申し込むと

- β版アプリへの招待

- スニーカーのプレゼント(抽選)

の2つを獲得できる可能性があります。

申し込みはFitmintホワイトリストのページからできます。

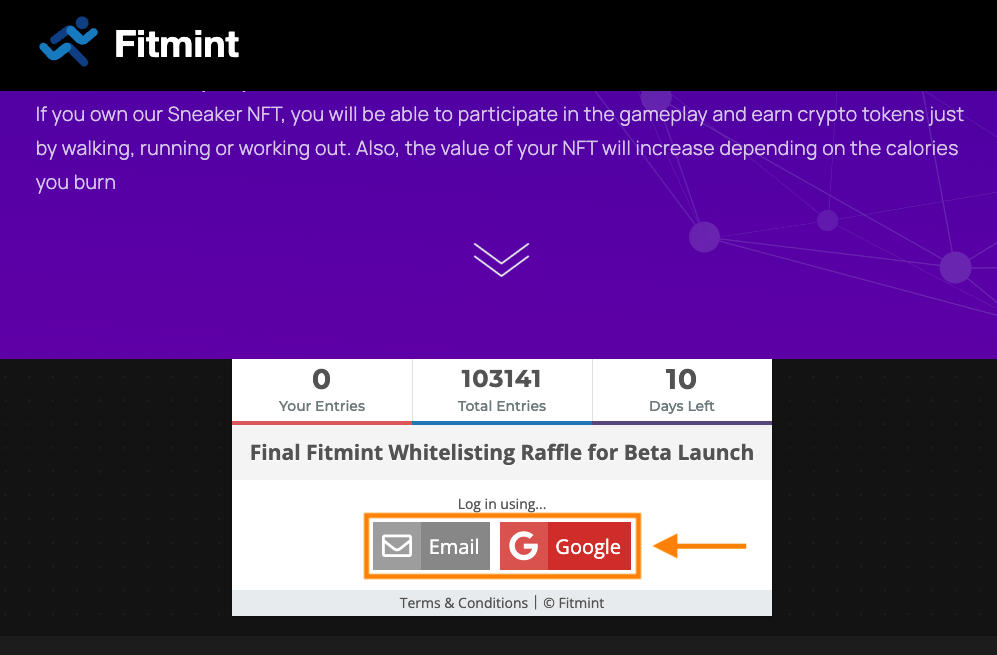

ページに進んで、下のほうにスクロールするとログイン画面が出てくるので、EmailかGoogleか好きなほうを選んでください。

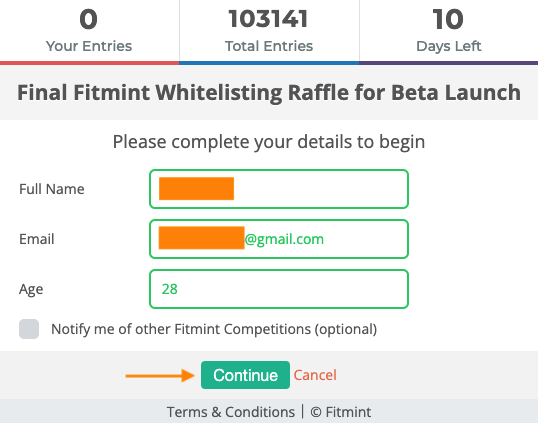

名前・メールアドレス・年齢を入力して、「Continue」ボタンを押していきましょう。

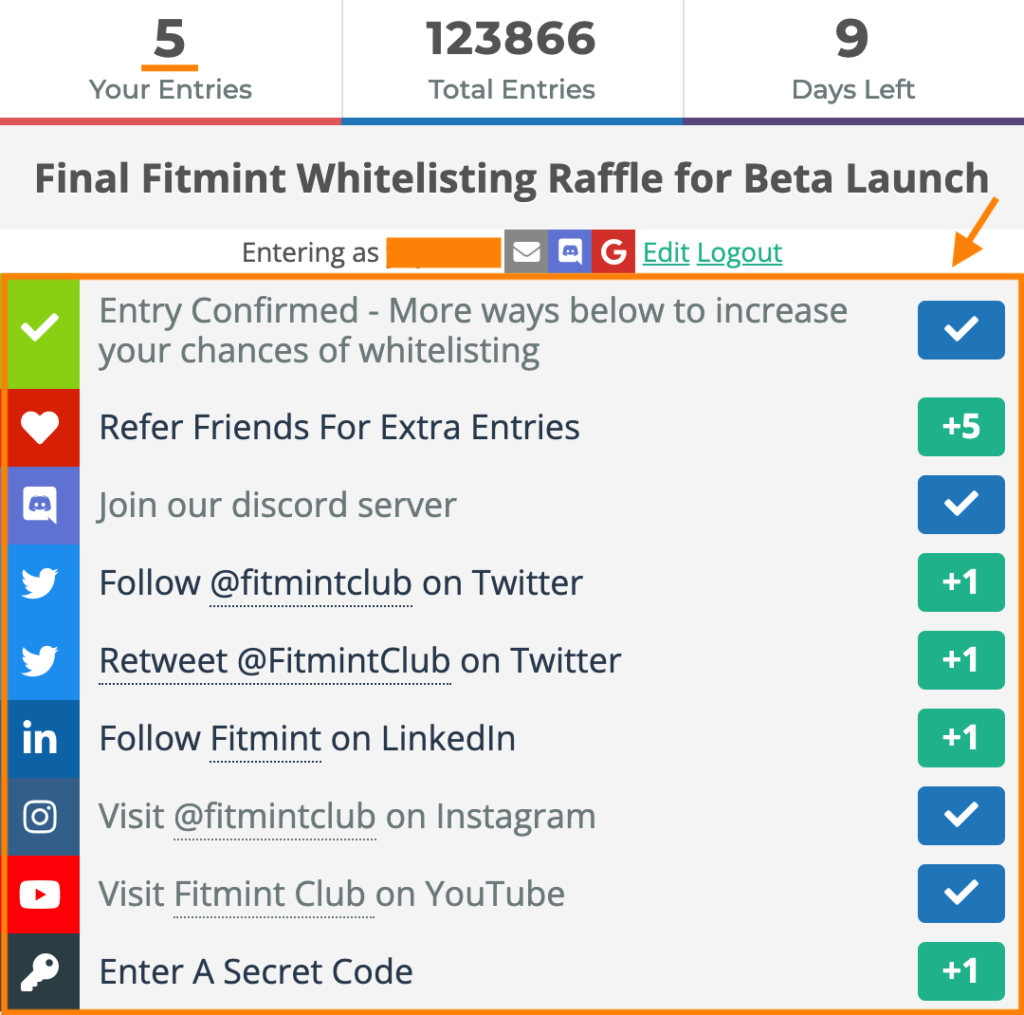

これで申し込み手続きは完了で、下の画面が出てきます↓

ここに載っているタスクにエントリーするほど、スニーカーの当選確率を上がります。

SNSのフォローやリツイート、Discordへの参加など色々あるので、できるものからやっていきましょう。

エントリーができると、左上の部分に数字が追加されていきます。

② アプリをインストールする

ホワイトリストに申し込むと、クローズドのβ版アプリに招待される可能性があります。

連絡が届いたらアプリをインストールしていきましょう。

クローズドβ版アプリは「2022年5月30日」からリリースされています。

アプリをインストールできたら、スニーカーをミントしていきましょう。

スニーカーのミントには仮想通貨のMATICが必要になるので、準備しておきましょう。

MATICの買い方はこちらの記事↓にまとめています。

仮想通貨MATICの買い方【3ステップでわかりやすく解説】

仮想通貨MATICの買い方【3ステップでわかりやすく解説】

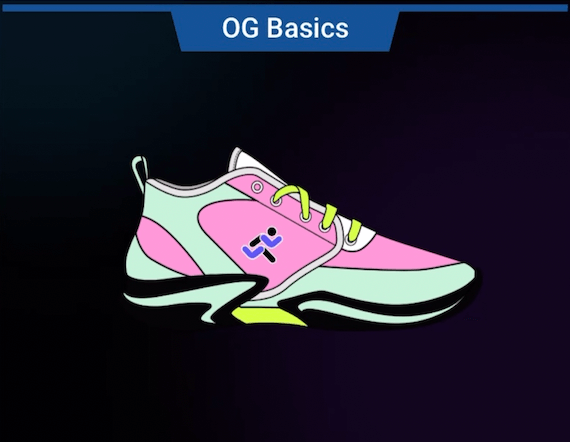

ミントできるとこんなスニーカーが手に入ります。

③ 運動を開始する

アプリをインストールしてスニーカーをミントできたら、運動を開始していきましょう!

運動をしていくことでFITTトークンが手に入ります。

Fitmintに関するQ&A

Fitmintに関する質問をいくつかまとめました。

無料でも始められる?

Fitmintでは、スタート時にスニーカーを一つもらえるので、無料で始められます。

初期費用をかけなくてもスタートできるのはありがたいですよね。

収益性を上げたい場合や、ミントしてスニーカーを増やしたい場合は、別途購入が必要になるイメージですね。

スニーカーの値段は?

Fitmintのスニーカーの値段は

- $100〜150(約12,000〜18,000円くらい)

と言われています。

まだ販売はされていないので、今後どうなるかはわからないですが、今のところはスタートしやすい価格かなと思います。

2022年4月時点でできることは?

2022年4月2日時点で、できることはこのあたりです。

ホワイトリストに申し込むと、β版のアプリへの招待やスニーカーが抽選で当たる可能性があるので、申し込んでおくといいですね。

Discordのコミュニティには日本人の方もたくさんいるので、交流や質問をするときになどに使えます。

あとは、必要に応じてホワイトペーバーを読み込んで理解を深めていきましょう。