【記事内に広告が含まれる場合があります】

最近ブログ記事がパクられることが多くなってきました…

一言一句同じだったり、言い回しをただ変えて、真似してない風に見せてきたり。

個人ならギリ許容できなくもないですが、法人でもやってくるともう信用がないというか、モラルどうなってんの?って感じですよね。

で、パクられて、パクったほうがSEO上位になると、モヤモヤが相当たまってくると思います。

おそらく、この記事を読んでいるということは同じようなことに悩んでいるのではないでしょうか?

ということで、今回は僕の経験、実際の事例も踏まえながら、ブログ記事がパクられたときの対処法をまとめていこうと思います。

ブログ記事をパクられたときの対処法【5つ】

ブログ記事がパクられたときの対処法はこちらの5つです。

それぞれまとめていきますね。

① 運営者に問い合わせる

まずは、パクリ主に問い合わせをしていきましょう。

やり方は何でも大丈夫ですが、ブログの問い合わせフォームより、TwitterやInstagramなどのSNSのDMからのほうがいいかもしれません。

SNSのほうが気づくスピードも早いと思いますし、やりとりもサクサクできるかと思います。

問い合わせをする内容は、記事の削除依頼がメインだと思いますが、それ以外にも何かあれば明確に要望を伝えていきましょう。

② Googleで削除申請する

Googleに直接連絡して、インデックスを削除してもらうこともできます。

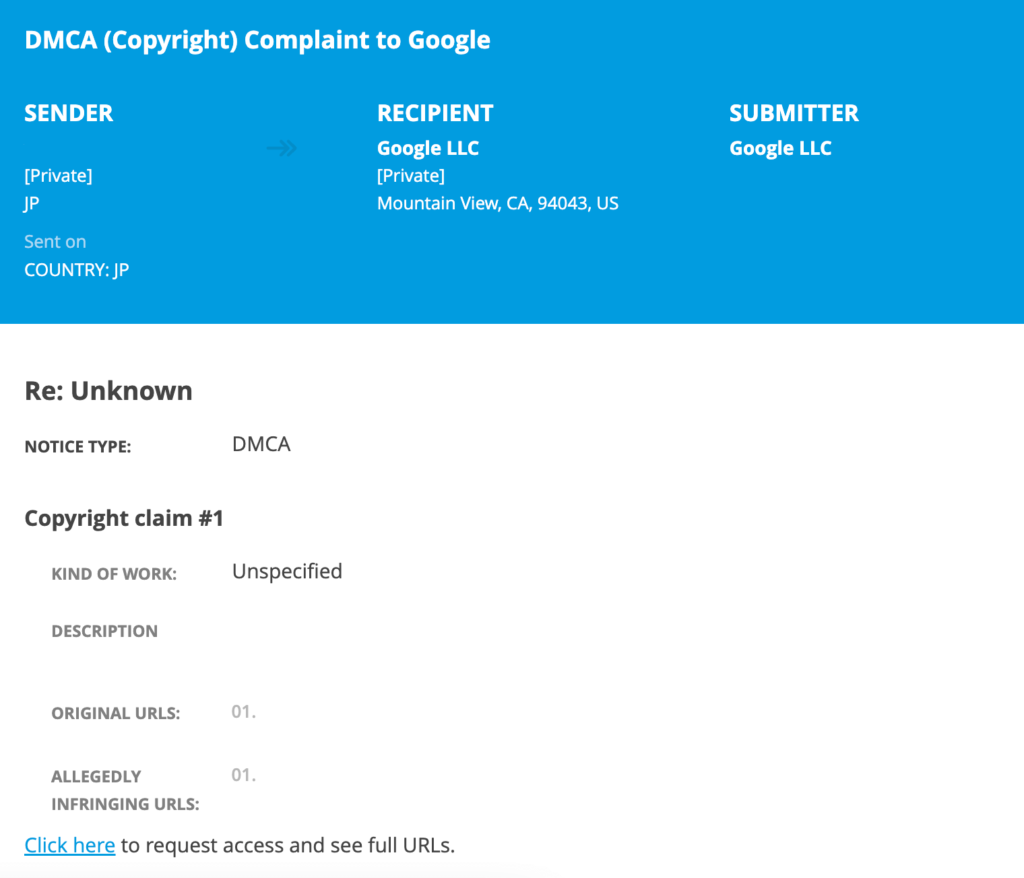

いわゆるDMCA申請(デジタルミレニアム著作権法)というやつですね。

申請時の注意点

DMCA申請して通ると完全に検索結果からパクリコンテンツが消えるのですが、2つだけ注意点があります。

それがこちらです↓

- 申請が通った場合:Lumenに名前や申請内容が載る

- 申請が通らなかった場合:虚偽申告として罰せられる場合がある

①の場合は、Lumenというサイトに名前を含めた申請内容が載ってしまうので、名前を載せたくない場合はやめたほうがいいかもですね。

もし回避したい場合は、申請時に会社名の部分にブログ名を入れれば、Lumenにはブログ名が載って名前が表示されずに済みます。

あとは名前をいちおうローマ字にしておくと、いいかもしれないですね。

②は必ず起こるわけではありませんが、可能性があることは把握しておくといいですね。

なので、パクられたことが明確じゃない場合は、申請は避けたほうがいいかもしれません。

申請方法

DMCA申請のやり方は、Google公式サイトの

のページから申請できます。

このとき、削除申請理由やパクリ箇所の記載などはできるだけ明確に記載しましょう。

でないと、Googleに認識してもらえず、申請が通らなかったり、やりとりが増えたりする場合があります。

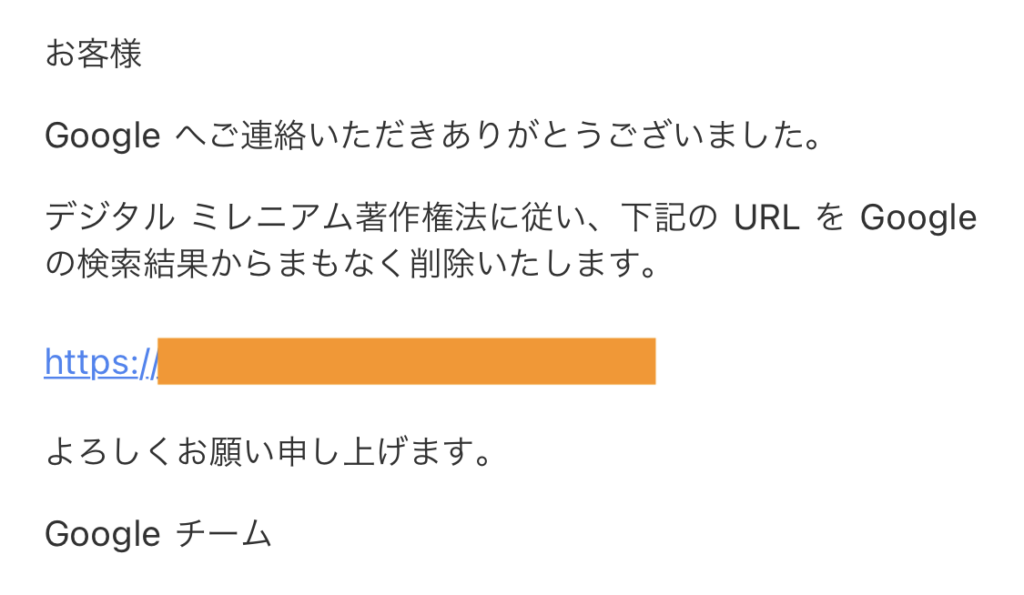

僕の場合は、申請してから4日くらいで通って、パクリ記事がインデックス削除されました。

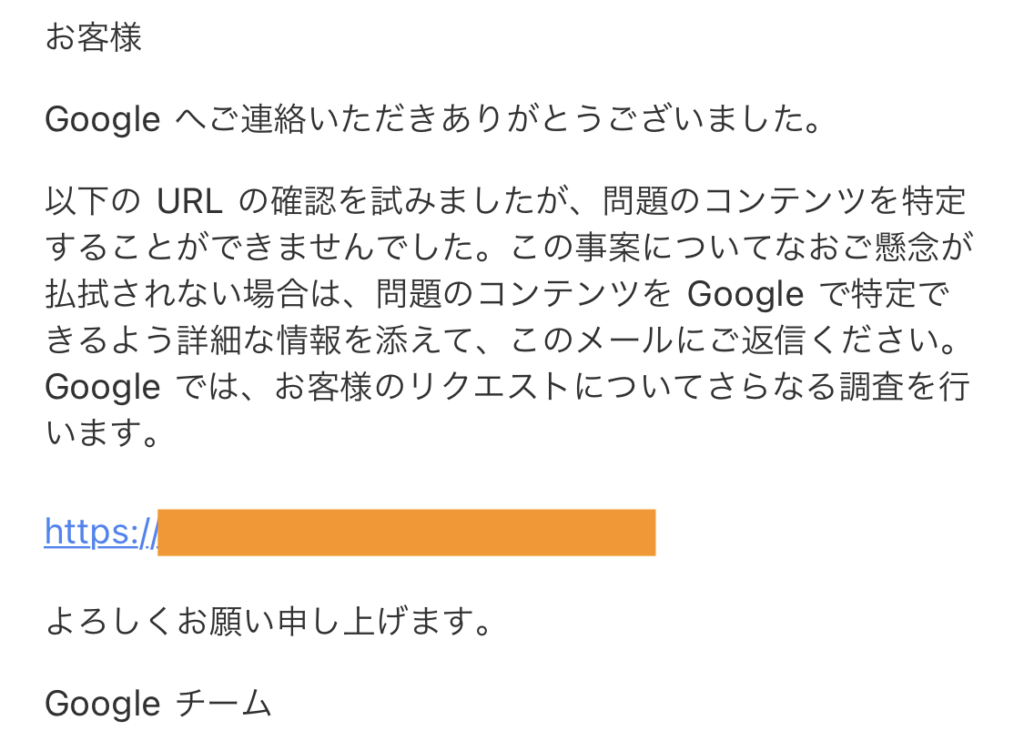

正確には申請してから1日くらいで、1回「問題を特定できませんでした」と連絡がきて

その後、画像を含めて問題の詳細を返信をしたら、3日後に申請が通ってパクリ記事が削除されました。

③ ASPやサーバー会社に連絡する

ASPやサーバー会社に連絡するのも1つの方法です。

ASPの場合

ASPに相談すると、パクリ記事を書いた運営者が扱っている広告の広告主に連絡してもらえる場合があります。

「著作権侵害してる会社に広告掲載してて大丈夫ですか?」

みたいな感じで、広告掲載禁止(提携解除)に持ち込める可能性があります。

ASPに連絡して記事を削除してもらうことはできませんが、こうやって間接的に対策をするのも1つの方法ですね。

サーバー会社の場合

パクリ主が使っているサーバー会社に連絡すると、権利侵害として記事やサイトの削除をしてもらえる可能性があります。

サーバー会社は、Netcraftやaguse.などのサイトから確認できます。

申請方法や必要な書類は、サーバー会社によって異なるので、該当の会社に確認してみてください。

少なくとも、パクリが証明できる証拠は必要になるので、FireshotやGyazoでスクリーンショットをとったり、ウェブ魚拓で魚拓をとっておきましょう。

④ SNSで拡散する

①〜③でも解決しない場合は、SNSで拡散してみるのも1つの手段としてはありだと思います。

間接的な方法ではありますが、SNSで悪評が広がると、パクリ主にとっては被害が多いはず。

その結果として、記事の削除やサイト閉鎖等をしてくれるかもしれません。

⑤ 弁護士に相談する

最終手段として、弁護士に相談するのもありですね。

ただ、弁護士に相談するとお金や手間がけっこうかかります。

なので、上記の①〜④でもどうしても解決しなくて、何としてでも解決したいという場合にだけ使うのをおすすめします。

1回なぜか仕事で裁判を起こされた経験があるのですが、裁判までなるとまあまあめんどくさいので。。

ブログ記事がパクられた実際の事例【悪質】

ここからは、僕が実際に体験した事例を

の2つに分けて紹介します。

正直、名前を醸したいレベルですが、いちおう隠しておきます。

個人の場合

ずっとSEO1位だった記事があったのですが、ある日順位計測してたら、抜かされたことがありました。

どんなサイトに抜かされたのかな?と思って検索結果を見て、記事内容を確認すると完全マルパクリ。

タイトルの付け方から、構成、文章表現、表の使い方までほとんど同じ。

それに加えて、勝つように+αしてくるという。。

こういったことをする人は、たぶん他の記事でもやってるなと思い、ブログ内を見てみると他にも出てくるわ出てくるわ…

さすがに見かねたので、TwitterでDMしました。

どんな対応をしてくるのか気になった部分もあったので、実験的に「①記事を削除する」か「②引用リンクを載せる」がどっちかしてくださいと伝えました。

やましいことをしていたのか機会損失を避けたかったのか、DMをしたその日に明らかにDMを見てるのに、返事が返ってきたのは翌日。

そして、予想通り「リンク掲載」になりました。

なんとか対応はしてくれたのですが、振る舞いはだいぶおかしかったですね。

例えば

- リンクの文字は小さくわからないように薄くしている

- 何も言ってないのに「これ以上の対応はできません(これ以降連絡しないでください)」とメッセージが来る

- なぜかTwitterでブロックされる

などなど、だいぶ意味不明でした。

まあ返事が返ってきて、対応はしてくれたので最低限よかったのですが、モヤモヤがけっこう残りましたね…

法人の場合

某法人メディアの場合です。

ドメインパワーが高い企業のドメインを借りて運営しているサブディレクトリ勢でした。

このときは、新しく出てきたサービスに関する記事だったので、あるキーワードで上位にあった記事が僕の記事だけでした。

なので、パクったことは明確でした。

記事の内容自体も、見出しの言い回しも一言一句同じで、他の文章も表現を多少変えたり、順番を入れ替えているだけ。

にも関わらず、謝罪などは一切なしで

- 「どこが類似しているかわからないので該当部分を教えてください」

- 「どうしても似通ってしまいます」

- 「ツールを使っても類似率は〇〇%でした」

- 「コンテンツ制作者に確認したのですが、参考にはしてないとのことでした」

などの一点張り。

スクリーンショットで画像で伝えたのにも関わらずです。

どう考えても責任逃れをしていて、埒が明きそうになかったので、2通くらいでやりとりを終わらせました。

その後、念のためドメインの保有会社にも連絡をしたのですが、ほぼ同じような態度でした。

- 「コンテンツ制作会社に確認しましたが、盗用の事実は確認できませんでした」

- 「ご指摘箇所の影響によって、当該記事が貴メディア記事より上位ランクに掲載されているとは弊社としても考えておりません」

- 「ご回答までに時間を要しましたのは、事実確認および修正等において、〇〇社や書き手も含めて複数回の対話が必要であったためです。」

連絡してから、返信が来るまでに1週間以上経って、なぜか事後報告で

- 「客観的に見て似通っていると判断した箇所につきましては、〇〇社へ該当部分の修正を依頼しました」

- 「修正したことをもって本件の対応とさせていただければと考えております。」

という対応でした。

いや修正じゃ全く意味ないよーって感じでした。

連絡した意図を全然汲み取れてなく、質問にも回答できてなく、完全に隠蔽です。

まー結果的にGoogleに申請したらインデックス削除されたので、いったん解決したのですが、法人でこれをやってくると、普通にやばい会社ですよね。

ライターしかり、ディレクターしかり、メールの送り主もしかり。

色んな人が関わってるのに、誰も何も思わなかったのか??と思ってしまうレベルです。(おそらく認識した上での対応だとは思いますが…)

ちなみにこのコンテンツ制作をしてる会社は、自社ではない複数の企業ドメインを間借りして、コンテンツを作っている会社なので、他でも同じようなことをやっているのかなと思います。

もし心当たりある方は注意してください!

ブログ記事をパクる人・会社の特徴や態度

コンテンツをパクる人は、ほぼ例外なくモラルに欠けてますね。

- 責任逃れ

- 隠蔽

- 謝罪なし

- レス遅い

- 謎の対応

自分の保身のために、普通に考えたら適切ではない態度をとってきます。

「常識的に考えて〇〇してます」みたいな言い回しを使ってきたりもしますが、そもそも常識がズレてたりもします。

なので、戦っても無意味ですし、だからどうこうしてほしいというわけでもないのですが、こーゆう人にはなっちゃいけないなと心から思いました。

あとは、僕らもブログ記事を書くときに他サイトを参考にすることはあると思いますが、パクりは絶対だめだと改めて身に染みて体感しましたね。

当たり前すぎる結論ですが、もし心当たりがある方がいれば、極力注意していきましょう。

どのくらいなら記事をパクっても許容されるのか?

ブログ界で有名な方が言っていることや、よくあるSEO対策で言うと

- 上位記事を参考に記事を作ろう

みたいな方法がありますよね。

なので、SEOで上位に上がっている記事を参考にしている方もいると思います。

ただ、当たり前ですが、そっくりそのまま真似て書いてはいけません。

これでは著作権侵害で、普通にアウトです。

訴えられる可能性もあります。

では、何をどこまで参考にすればいいのか?

結論は、構成や検索意図を参考にするくらいまでですね。

もちろん構成も一字一句同じなのはNG。

あくまで参考程度で全体像を把握するくらいにして、実際に記事を作るときは、何も見ずに自分の言葉でまとめていきましょう。